| メモリ増設とメモリファンとRAMディスク | 2004/09/25 |

| IO-DATA:RamPhantomなど | |

| 対象マシン:自作DOS/V機/Windows XP Pro(SP2) | |

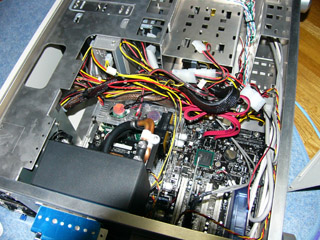

| 事の始まりはABさんから「このファン買ってきて」と頼まれた事から。 最近ケースのサイドカバーメッシュだったりアクリルだったりと、中身を見せることがファッション化しているとは言え、そんなとこ光らせて何の意味が‥‥と思ったんだけど、この設置方法。 メモリのクーリング手段は多々あれど、大概がチップに直接つけるヒートシンクタイプ。しかしこれは、ファンなだけあって、モジュールに直接風を吹きつけるわけです。それにしたってCPUやHDDのクーリングファンと違って冷却箇所が適当くさいわけなんだけど、よく考えてみると、ここに強制的に風が発生するって良くないか? というのも、現在AquaGizmoで水冷化しているわけですが、その弊害として、チップセット、メモリ周りで空気の流れがなくなっているため、この辺の冷却性能が落ちているのです。CPUの空冷ファンっていうのは、CPUを冷やすだけじゃなくて、その周辺のエアフローも確立するという意味で大事なんですよ。だから、本来は水冷化ってCPUだけで満足してちゃいけないんだよね〜‥‥ そんなこんなで、初めこそ「そんなもん付けてアフォですか‥‥」と思っていたものの、「実は結構使えるかもしれない‥‥」という結論に至ったわけで。 加えて、最近ちょっと興味が出てきたのがRAMディスク。昔からあるテクですが、メモリの空き領域を仮想ディスク化して、そこをテンポラリとして使おうというものです。しかしメモリが1GBも乗ってれば‥‥と思ったものの、結構余裕ないんだよなぁ‥‥。 やるならメモリをもう1GB上積みした所でだな、と考えていたところ。 せっかくだから、メモリ1GB増設して、このファンも搭載しちまうか! というわけで、買ってきました(笑) メモリはこれでデュアルチャンネル2GB搭載。今回はCFD赤箱のDDR400-512MB2枚。チップはhynix。本当はIO白箱で揃え様かとも思ったんですけどね。買いに行った時間が遅くてね‥‥。でも、絶対今日中に買ってしまいたかったし‥‥。 ま、チップ用パターンが9個ある基盤だったんで、これなら割と信頼には足るだろうと。 家に帰ってきて早速設置。メモリの増設事態は問題なかったんですが、よく考えてみると、このメモリファン、結構高さが必要になるんだよなぁ‥‥。AquaGizmoもそうだけど、RADEON9600XTのボード何気にデカイんだよなぁ‥‥。 ケーブルを注意深く除けながら、なんとか設置。   正直、ギュウギュウに詰まり過ぎだよなぁ(苦笑) このメモリファンは、メモリの白いストッパー部分に引っ掛けて取り付けます。メモリスロット4枚のうち、中の2枚の部分に取り付けてみました。これで、なんとかAquaGizmoにもRADEON9600XTにも影響なく取り付けできます。 また、メモリはちゃんとチャンネルを合わせてあります。 さて動作テスト。 ていうか、すっかりファンが回ってるか確認しないでカバー閉めてPC設置してしもうた‥‥。ま、多分ファンは回ってるだろう(笑) ファン回転数4500rpmという事ですが、耳障りな音が増えた‥‥ということはないです。既に静穏マシンでもなんでもないですから'`,、('∀`) '`,、 メモリも正常に動作している所で、例によって負荷テスト。もちろん『ぷちチェリー』起動(笑) 『ぷちチェリー』30分動作 机上の温度計:27℃クーラーなし 測定:Intel Active Monitor 1.2 Processor Zone:56 System Zone1:40 System Zone2:63 一応、環境的には2004/5/17と似たようなもの。その後High-Tune Unitも追加してたりするので参考になるか微妙ですが、Processor Zoneで効果が顕著ですかねぇ。もっとも、効果のあって欲しかったSystem Zone2が微妙ですけど。しかしSystem Zone1は随分温度が上がらないな。もともとたいして心配してない部分だけどね‥‥。ま、効果はあった、ということでよし。 さて、そっちについての評価はよしとして、次はRAMディスクです。RAMディスクは、それをディスクデバイスとして認識させるためのデバイスドライバが必要になるわけで、和洋問わず各種ソフトが揃っていますが、今回はIOデータがリリースしている「RamPhantom」を使ってみることにしました。理由は、1)メーカー品、2)しかし安い、3)データをHDDに書き出し&読み込みができる、という辺りです。国産としては他にフリーで「ERAM」というデバイスドライバが公開されてますが、このデータの書き出し&読み込み機能がないんですね。 インストールから設定までは簡単です。インストール時点では特に設定することはなく(アプリのインストール先程度)、自動的に再起動します。で、再起動後、やはり自動的にRAMディスクを割り当てた状態になっています。デフォルトではドライブレターは自動、128MBの領域を確保しています。ちなみにファイルシステムはFAT32です。NTFSはできる物もありますが、あまり浸透はしてない模様。とっとと対応して欲しいですがね。 起動後、プロパティを開いて、この設定は変更できます。今回はRAMディスクをシステムのページングファイル置き場、IEのテンポラリと使いたいのでドライブレターを固定。サイズは今回増設した1024MB丸々。Windows起動中に自動的に再設定されます。ちょっとビックリ。 これでRAMディスクが設定できたところで、システムの設定を変更。 ページングファイルを512MB固定。Internet一時ファイルの置き場所を300MBで用意しました。環境変数TEMP、TMPの指定もやっちゃいたいところなんだけど、さすがにサイズが少ないからねぇ‥‥。 さて、その効果ですが‥‥ベンチマークみたいに数値で現せないしなぁ。ただ、体感では大分快適になった気がします。特にネットブラウジングしてる時。ダウンロードされたファイルの書き出しが速いからなぁ。もちろん読み出す時も速い訳で。他のディスクアクセスのある作業と平行してネット見る時、HDDをガリガリやってるのが少なくなるのがいいですかねー。 しかしこのRamPhantomにも不満点が一つ。RAMディスクに書き出したデータを自動でHDDにバックアップし、起動時にそこから読み込んで使用する事ができるのが売りでもあるのですが、ではこのバックアップデータはどこにあるのか。 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data 以下なんですよ。しかも保存先変更できないし。 Windowsアプリによくある、この「Application Data」を使うの、どうにかならんのかなぁ。 追記:サイドカバーがメッシュ状になってますが、影作ってやったら中でペカペカ光ってるのがわかりました。とりあえず通電してるしファンも回ってるだろう、と期待。 関連リンク RamPhantom |

| AquaGizmoはなんとかなるか?その3 | 2004/05/09 |

| 星野金属:AquaGizmo TypeB | |

| 対象マシン:自作DOS/V機/Windows XP Pro(SP1) | |

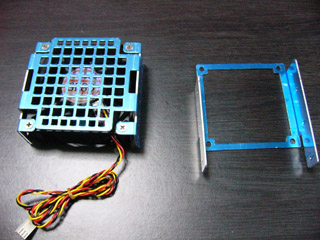

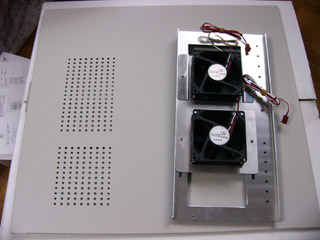

| 冷えないにも程があるだろ、と色々悪戦苦闘していたAquaGizmoですが、カスタムパーツを突っ込もうかと考え始めたところで、なんと「AquaGizmo

High-Tuned Unit」なる冷却効果向上パーツが発売されるということで、一発カスタムパーツ共々投資してみることにしました! あ〜あ‥‥ High-Tuned Unitの出荷が21日とのことで、カスタムパーツと一緒に物が届きました。   左がHigh-Tuned Unit、右がカスタムパーツです。 High-Tuned Unitとか言って、単にケースファンとケース取り付けようのアルミフレームのセットなだけですが。 前から指摘してる通り、ラジエーター部分の廃熱効果が低いので、その効果を上げるためにまたケースファンを取り付けるというわけです。ファンはAquaGizmoのラジエーター部分で使われている、静穏8cmファン。その気になれば交換していけますな。 しかし水冷のためにファンを追加ってなぁ‥‥。お値段的には比較的良心的かもしれませんが、むしろこれは標準で付いていて欲しい。 カスタムパーツは、筐体の側面部分にファンを取り付け、中のエアフローを確保しようっていうパーツです。そのため、サイドカバーには穴空き。ぶっちゃけ、このカバーだけでもよかったんだけど。 しかし、サンプル写真を見てると、なんかAquaGizmoと併用できない感じなんですけど‥‥まあ、目的はサイドカバーだし。 さて、現状の本体内はというと、  写真 写真こんな感じです。ちょっと見づらいか。ケースの中央辺りで、ケーブル類でスッパリ空気の流れが分断されてる感じ。やっぱダメだよなこれじゃ。 CPUの側にAquaGizmoのラジエーターがあるので、そりゃこの辺の空気が暖まるわけです。 で、取り付けました。   ぶっちゃけ、ケースの外側にファンをつけるだけなので、AquaGizmoに限らずなんでも流用はできますな。ケースファンを直列つなぎしなきゃならない状況なんて、そうそう無いと思うけど。 実はもっとも効果がありそうなのはサイドカバーの方。丁度ラジエーターの側に空気穴が開くので、ここから吸気されるわけです。空気の循環こそ重要だったので、むしろこちらこそ大事であったか。 ただ、中にファンを搭載することはできませんでした(泣)。多分、キット代金のうち6〜7000円は損してる。 さて、その温度効果はと言うと‥‥今回も『ぷちチェリー』で負荷テスト(笑) 室内計20℃ 起動後アイドル5分後 37、29、39 『ぷちチェリー』30分間 46、41、57 『Canvas2』30分間 45、38、53 外気温がどうしようもなく低いのであんまり参考にならないかもしれませんが、それでもあの『ぷちチェリー』が30分動いてるのにCPU温度60℃に達しないってのがスゲェ(笑)。外気温に応じて50℃に到達しそうな感じがしますが。後、廃熱部分が強化されてるだけ、CPU温度の下がりも早い。これはサイドカバーからも吸気できる効果もあるかな。 ただ、ラジエータの廃熱強化=水温下がる=CPUの冷却性能アップという効果は見て取れるんですが、チップセット周りの冷却に関してはまだまだ課題ありかな、と。その辺は、ケース内ファンを取り付ければマシになったんだろうけどねぇ。 まー、なんというか少し外気温が上がらないとテストにもなんにもなりませんねぇ。 関連リンク AquaGizmo High-Tuned Kit |

| PCの温度測定を考える | 2004/05/17 |

| : | |

| 対象マシン: | |

| 現状、M/B付属だったIAMを信用して温度の計測をしてるんですが、ふと一般的な温度のチェックってどういう感じでチェックしてるのかと調べてみたら、SpeedFanであるとかMBMとかを使用してる模様。 というわけで、とっつきやすいのでSpeedFanを使って測定していくことにしました。現行バージョンの日本語パッチがないみたいだけど、S.M.A.R.Tなんかもチェックできるみたいだし、いいんじゃないすかー。 本当は温度計なりセンサーなりを突っ込んで測定するのが一番正しいんだろうけど。 よく考えてみると実際CPUについてきた標準のファンなりと比較するとどんなもんなんだろう、と思ってみたんだけど、アイドル時や些細な作業しかしてない時はそれなりに冷えてるんだなーとか思った。後、ファンが五月蝿くならないし。 しかしこの温度上昇っぷりはいかんともしがたい。 関連リンク 各種CPUのTDP一覧 温度とHDDの寿命 |

| AquaGizmoはなんとかなるか?その2 | 2004/05/17 |

| 星野金属:AquaGizmo TypeB | |

| 対象マシン:自作DOS/V機/Windows XP Pro(SP1) | |

| AquaGizmoについて新ネタ発見! 価格.comの掲示板によれば、 >そんなわけで、ヒートシンクと冷却 の間に薄い段ボールを挟んで >多少力をかけないとヒートシンクがづれないていどにしてみたところ、 >アイドルで37〜40度で、負荷をかけても45〜46度で落ち着くようになりました。 なんだってぇぇぇぇ!? ていうか、そんなことしなくてもアイドル時でCPUは40℃程度に落ち着くけども。アイドル時で50℃前後ってのはやっぱり異常だよなぁ。 それはともかく、負荷をかけても上限が50℃突破しないというのはスゲェ!(どういう負荷かわからんけど) 圧力不足‥‥と言われてますが、意識してやらなきゃ冷液ジャケットがズレることはないけど、確かにジャケットホルダーを取り付ける時の手ごたえっていうかなんていうか、そういうのがたいした事ないんだよな。 ぶっちゃけ、過去CPU交換時にクーラー外すのに苦労した身としては、外しやすくて換装楽だな〜と思ったけど(笑) ということで早速詰め物をしてみることにしました。 薄ダンボールを丁度いいサイズに切って、それを1枚ずつ追加していってホルダー装着→手ごたえがたいしたこと無ければ1枚追加→ループって感じで。 最終的に、ちょっと力を入れるとダンボールはズレるけど、ホルダーを付ける時は少し押し込まなきゃダメ、というくらいにして計測してみることにしました。 負荷テストには、おなじみ『ぷちチェリー』で(笑)。とっととアンインストールしようかと思ってたけど、何気に使い道あるなこれ。 机の温度計は26〜27℃。測定はIAM ver.1.20。『ぷちチェリー』を30分間立ち上げっぱなし 結果:62、52、64 前回よりも温度上がってるし。 なんとなく外気温が高めだからかなぁ。この間は涼しかったしなぁ。 まあ、外気温の差を考えても、プラマイ0ってとこでしょうか? 詰め物が足りなかったのかなぁ。もう少しギチギチ入れてやってもいいかもしれない。 さりげなく温度の低下率が悪かったのも外気温の影響かな。夏場困るんだけど。 AquaGizmoのラジエーター付近にダイレクトに届く通気口があれば効果ありそうなんだけどな〜ってことで、カスタムパーツを突っ込んみる予定です。ファンよりもサイドカバーに期待。悲しくなる投資だ。 関連リンク 価格.com SOLDAMのカスタムパーツ |

| ベアボーン買い替え | 2004/05/10 |

| ASUS:Pundit-HT | |

| 対象マシン:自作DOS/V機/Windows XP Pro(SP1) | |

| いやー、こんな短いサイクルでPCを2台も新調する羽目になるとは思いませんでしたよ‥‥ これまで動画のエンコードオンリーで使っていたHermes-650Pの電源がお亡くなりになったので、急遽代わりのベアボーン「Pundit-HT」を購入してきました。 1年半程前、バカ安っ!って思って買ったHermes-650Pと値段的には変わらないですね。代わりにFSB533、DDR333対応、US2.0、S/PDIFありにパワーアップしたと思えば‥‥くそぅ。 さて、PunditはHermes-650Pと同じブックタイプなこともあってか、その内部構造も殆ど同じとなっていますので、組み立ても特に違和感なくできました。若干フロントパネルの取り回しに苦労したHermesに比べると、だいぶ組みやすくなってるかもしれません。 逆にCPU周りがちょっと面倒?ネジ止めオンリーだったHermesに比べて、リテンションを使ってクーラーを止めるタイプの今回のマザボだと、CPU周りが狭くなるベアボーンでは取り付けが面倒だと思います。リテンションがメモリの石に当たってる感じだし。メモリ1枚の方が正しいかもしんないな、これ。 PCIバスは、ライザーカードを使ってフルサイズを2枚挿せる様になっているので、Intel PRO/100Sを付けてオンボードLANを切ったのですが、このオンボードはBroadcom4401を使ってる様です。付け替える必要なかったかも。 サウンドはオンボード任せ。Hermesで使用していたUSB音源UW10に比べりゃ、やはりノイジー気味か。まあいいや。 動作は問題なさそうなのでそのまま起動させてみると、HDDから普通にWinXPが起動。これは再インストールし直す必要があったので、WinXPのCDを突っ込んで再起動かけたんだけど、気になるのはアクティベーション。初の電話対応になるかなーと思ったんだけど、すんなりインストールして認証も完了。マザボだけの交換って影響ないんだっけ?ビデオ、サウンドがオンボードなのはともかく、USBは2.0になったしFDDはなくなったし、と色々変化はあったんだけど。 WindowsUpdateして、ドライバを入れて、セットアップは完了。他コーデックなり必要なファイルはパーティション切ってるドライブにそのまま残ってたのでOK。HDDが五体満足なのはありがたいな。 ハード上の動作は問題ないようなので、後はTV出力の具合なんだけど‥‥もちろんちゃんとビデオは出力はされてるけど、なんか映像が波打ってません?斜めに波が入りますね。 ビデオのドライバでも上げれば解決するのかねぇ。ちょっと見てて目が疲れる。 追記: で、ドライバ入れ替えました。 AGPドライバ、VGAドライバはSiSサイトより。 AGPドライバ→1.17 VGAドライバ→650_222_w2kxp.zip(UVGA2) サウンドはrealtek AC'97 Codec 懸念であったTV出力時に波打ってる件については、な〜んも改善せず。もういいや。 関連リンク SiSのサイト ASUSのサイト realtekのサイト |

| AquaGizmoはなんとかなるか? | 2004/05/09 |

| 星野金属:AquaGizmo TypeB | |

| 対象マシン:自作DOS/V機/Windows XP Pro(SP1) | |

| 新PC導入につき、静穏化&新し物好きという理由で導入した水冷システム「AquaGizmo」が、実はかなり冷えないという事がわかったのは、物がうちに届いて起動してからすぐのこと。 さらに問題なのは、冷えないのはまだしも温度の上昇も凄いんですよ。 温度測定はIntel Acvtive Moniterを使用し、その測定ポイントは、 ProccessorZone(CPUダイ上の温度) SystemZone1(CPUクーラー下の温度) SystemZone2(CPUクーラー周りの温度) と言われています。 このうち、温度上昇が顕著なのはProccessorZoneとSystemZone2。 通常(何もやらずに放置orテキスト打ってるくらい)は大体これらの値が、 40以下、35前後、35前後(単位各℃) となりますが、付加がかかると(MPEG2ソフトエンコ、ゲームなど)それぞれ、 50〜55、45前後、55前後 となります。物によっては、 60オーバー、50〜55、70前後 と半端なく上昇します。ありえねー。 問題点の目処はついてます。結局AquaGizmoの廃熱効果が弱いんでしょうね。後、筐体内がゴチャゴチャしているので筐体内のエアフローが悪い、と。 使用しているケースRA300は、通常、前面ファンから空気を取り入れ、背面ファン&電源部から廃熱する構造になっています。が、背面ファンを外してそこにAquaGizmoのラジエーターを取り付けるので、結局AquaGizmoがふさぐ形になっているのです(そこから冷却液の廃熱はされるが)。 ということで、筐体からの廃熱効果を上げようってことで、PCパーツショップで売っているシステムクーラーを突っ込んでみることにしました。 PCIバスの部分を利用して、空気を取り込むタイプと排気するタイプがありますが、今回は後者。 設置は、ノイズを警戒して最下段に取り付けましたが、これだと前面から取り込んだ空気がそのまま下だけで循環するような気もするので、筐体内に一枚アルミ板の敷居を立ててみました。 さてテスト。 負荷テストに、CPU負荷が高いので評判の戯画のゲーム『ぷちチェリー』(笑)を実行してみることにします。 ウィンドウモードで完全にメッセージスキップだけで1キャラクリアまで、果たしてどんな効果がでるか。 まず、何もしていない状態でやってみると、IAMで測定される温度は、 65、52、70 マジすか‥‥。時折レスポンスが悪くなるのは熱のせい? 次、クーラーをつけてみた結果。 59、46、61 ‥‥うーん、5度前後下がった?というか温度上昇が抑えられたと言えば抑えられたかも? ていうか、今日涼しかったしね。ちゃんと昨日してるのかわからないPC机上の温度計は24℃指してますけど。 ちなみにゲーム、IE、IAM、その他バックグラウンドでモリモリ動かしてる状態でコレです。さらにOpenJaneを起動したらもう3、4℃上昇しましたが。 それにしてもSystemZone1の温度の低さはどういうことでしょうね?SystemZone1とSystemZone2の測定ポイントが逆だと割りと納得できそうな気もするんですが。 強制的に空気の流れを作ってやることで、比較的マシにはなるかもしれません。後は空いてる3.5インチベイにカスタムパーツを付けて、通気口を確保したいと思ういます。 動画のエンコードはこのPCではやらないし、『ぷちチェリー』みたいな高負荷ソフトがそうそうあるわけでもないだろうし。結局、サイト閲覧、メール、適当に文字打ち程度だったらなんの問題もないってことですよ。ハハハ。 ‥‥だったらこんなスペックのマシンを組む意味あるのかっつーの。 オマケ1 他にもウィンドウモードでゲーム実行して30分でどういう温度変化があるか調べてみた。 『Fate/stay night』 42、37、38 『Canvas2』 53、42、49 『アルルゥとあそぼ』内「ウィツァルネミテア戦記」2ステージクリア 44、39、41 とりあえずインストールしてあるゲームだけ。こうしてみると『ぷちチェリー』もかなり問題ありだな(苦笑 オマケ2 MpegCraftで30分動画をソフトエンコード 51、41、47 関連リンク Technical Product Specification置き場 Intel Active Monitor置き場 デジタルARENAのレビュー |

| デフラグを考える | 2004/05/07 |

| NetJapan:PerfectDisk6.0 | |

| 対象マシン:自作DOS/V機/Windows XP Pro(SP1) | |

| 考えるっていうか、実際は考えてませんけど。「PerfectDisk 6.0」を買ったので実行してみただけです。 前マシン(Win2k)でデフラグをした際、付属のデフラグが微妙っぽくて、Diskeeper Lite(現在配布してない?)でも不完全っぽかったので、このPerfectDiskの体験版を試してみたところ、結構いい感じでデフラグしてたみたいだったので。 OSインストールからそのまま放置していたので、かなりの断片化っぷりだったので、だいぶ改善されたと思います。 一応、HDDのパーティションをOS、アプリ&データ、動画メインと分けているんですが、動画用のHDDは直ぐ真っ赤になるからねぇ。寧ろ、これにデフラグして大丈夫か?って気分にもなりますが(笑) せめてOS部分の所はなるべく断片化しないように心がけるべきかもしれませんけどね。 そもそも定期的にデフラグをしてメンテナンスするのが一番だそうですが、まあその辺はおいおいどうするか考えよう。 関連リンク PC WEBのデフラグネタコラム PC WEBのPerfectDisk6.0紹介記事 |